|

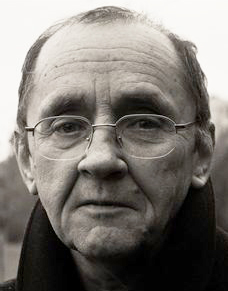

АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО |

|

|

ХОЛОДНЕЕ ЛЬДА, ТВЕРЖЕ КАМНЯ |

||

|

Нередко, даже находясь в воде, они не выпускают из рук музыкального инструмента. |

||

|

This silvery water glazes the upturned nipples, As Poggio has remarked. Green veins in the turquoise, Or the gray steps lead up under the cedars. Ezra Paund, The Cantos, III |

||

|

Узор травы определяет контуры “будущих костров”. Возникает “вопрос” (и точно так же исчезает. Вина не доказана) - знаем ли мы то, что мы знаем, либо, что “узор травм определяет узор будущего”. Знак } ~, блуждающих глаз эхо, обращенных к истоку и устью, истечению темных спиралей, сворачивающихся в массивы ускользающего узнавания. Воспоминание - прямая речь, возведенная в степень не завершаемой косвенности. В ту пору я жил беспечно и рассеянно. Кого только не спрашивали, никто толком и не сказал, из чего состоит грязь. Мы слагались из зеркальных брызг, проточной воды, глиняного ила и тяжелых ночных слов (мы - это ты), на сферических поверхностях которых медленно, подобно тому как идет августовский ветер по садам, выступал кристаллический пот вереницы лун. Счет дням велся посредством яблок. Но видели при этом, как они портятся, жухнут, гниют, исчезают, бросая тень сомнения на числа, безмолвно вращавшиеся вслед за ними вокруг своей оси, подобно утренним серебряным книгам, любовно исклеванным кочетами, источавшим жаркий дух предчувствия и неисполнимости. Жернова невообразимого. На этот счет существовало множество точек зрения. Каждый кристалл заключал в себе следующий, вмещающий в себя предыдущий. Карусель проносила мимо наблюдателя различные предметы, и цель состояла в том, чтобы угадать их назначение. Одна из точек зрения рассматривала грязь как условную риторическую фигуру, необходимую для некоторых расчетов (во многом остающихся и по сию пору неясными) коэффициента горения льда в нижних областях ада. Точности не избежать. Жара пришла в город, как в ненастную ночь ребенок к порогу - взгляните на его зубы, говорят одни. Вы только посмотрите! - что напоминают вам они, что? Укусы снега? Уксуса? Цветными шелками неба, перьев и горящих растений затканы зеркала затонов. Голоса других были не слышны из-за воздуха, несущегося по лабиринтам слуха. Хруст первого листа под ногами в июле расстилал карту путешествия, из которого возвращались не те, кто в него уходил. Я намеренно, невзирая на дым, которым тянет от тлеющих болот, отмечаю границы рассказа конкретными датами (60-е, 80-е, 90-е; при желании можно продолжить в дальнейшее), затем, чтобы не придавать событиям, о которых пишется, характер универсальности, что в свой черед, - прибегни я к этому средству, - окрасило бы повествование в тона сомнительной поэтической вневременности. Несомненно, она испытанно сообщает чарующую необязательность суждениям и, паче того, воспоминаниям, но за нее приходится расплачиваться многим. Впрочем, иногда непонятно - чем именно... Смещение планов в оптике опыта. Невообразимыми маршрутами значимость перемещается от события к его неотступной тени, к - намерению. На первой стадии мы можем исключить цвет. Также не затруднит исключение предчувствий. Есть - означает неустанную переходность. Исходная точка условна в той же мере, как грязь под ногтями, бессмертие, или жара и свечение контура предметов, живущих в норе сознания. Предпочтительней писать о том, чего никогда не было - о детстве, или о том, что никогда не случится: о смерти. Таковы автобиографические следы. Прежде мое существование всяческими способами распространялось в различные области. Наверное, я хотел этого. Сегодня я не могу сказать, зачем это мне было нужно. Понимать то, что понимают они, чтобы в краткие мгновения чистейшего, как зола, бессилия мог соединять свой голос с голосом другого, свое безмолвие с безмолвием тысяч других, - появляется и такой вопрос. Пафос уничижителен. Сумма чего неизменно обескураживает, невзирая на то, что религии и политика притязают на противоположное и очевидно преуспели в последнем. Не помню, вероятно, я тоже хотел быть вместе, т.е. в одном и том же месте с другими, вопреки тому, что воображение поныне отказывается представить его каким бы то ни было образом. Однажды в метро, перечитывая короткое стихотворение Витгенштейна о замерзшем море и сновиденьях креветки, я отвел глаза от книги к ряду летевших назад на стене тоннеля ламп. Мы еще покуда не подошли к иллюстрации, на которой некто в твидовой кепке стоит, запрокинув голову, держа в руке дрожащую бечеву воздушного змея. Тусклая медь путешествия, сросшаяся с кожей руки. Они складывались в подобие завораживающей, непрерывной ленты, по которой неутомимо скакала лошадь, пытаясь обогнать уходящее в изогнутую перспективу дерево. Являются ли близнецы причиной изобретения зеркала, или же знание того, что зеркало управляет нами, вызвало к жизни феномен близнецов. Или же близнецы - суть мират хадратейн - зеркало двух присутствий, Божественной готовности - долженствования и возможности. Так в детстве во тьме летних вечеров мы вращали вокруг себя, едва ли не танцуя, под стать хасидам, на одной ноге, зажженный камыш, наслаждаясь иллюзией, непрерывно изменяющего себя в воздухе узора, длительности единичного, а может быть попросту того, что заведомо случайно, разорвано и разобщено, но повинуется руке, непонятно зачем вожделеющей целокупности. Кто скажет - насколько глубоко таилось тогда бессознательное желание соединять то, что уже даже детскому рассудку казалось лишенным поверхностной связности? Или же дело обстояло в “медлительности” зрения, в заданности телесного несовершенства, предназначение которого и состояло в том, чтобы не пропускать опыт далее положенного ему предела? Темные шумерийские липы легко и матово сияли кронами вверху. Издали каждое дерево - неряшливый рисунок на полях тетради, даже если ему предназначено играть центральную роль в ходе доказательства произвольности; итак - arbor и equus в разреженной сфере произвольности. Женева ближе к 1908-му году. Не перебивай, сделай одолжение, но никто не перебивает, нет, ты норовишь снова начать никому не нужный рассказ о переменах во времени, о том, что никого давно не интересует ни с какой стороны, но о чем, по твоему? - о чем следует говорить, когда все умолкли, будто уже раннее утро, и свет меняет свою ткань, а в памяти гаснет ночная речь, омывавшая желание ни за что не останавливаться, не прекращать ни на секунду, потому что прекращение (иногда оно принимает форму отточия) и так далее, что-то еще, необязательное, но, безусловно, уже светлым-светло, и за дворами, где-то у реки Оккервиль, лязгает трамвай, тогда как дерево (внимание, появляется дерево, - оно давно уж как “появляется”!) у окна теряет угрожающую четкость, под стать описанию, минующему выбор за выбором в сомнамбулическом следовании своим же следам, обнаруживаемым в ходе следования; так, в частности - “я до сих пор не пойму, что в наших отношениях было важнее всего, то, что мы о них продолжаем говорить (нет, я нечего не навязываю тебе), словно безостановочно нисходя в жизнь, где словам не находится ни единого места, в Аид языка, непрестанно грезящего прошлым, чьей-либо памятью, чтобы найти единственную направленность желания, избегая” - требуют еще большего вовлечения в толкование, и поэтому меня мало интересует: нужно или не нужно, несмотря на то, что именно это может стать причиной очередного выяснения отношений на склоне ночи, когда в комнате полно народа, все выпито, а рассеивающаяся мгла не прибавляет ясности голове, и, тем не менее, ты опять возвращаешься к тому, что говорить нужно не о том; я не знаю, что именно нужно в этот час, ты же видишь, как сносит ветром птиц, как плодоносит вода и бестенно хлещет луна над идущим в город морем. В чьих чертах умещены как бы непритязательным примером arbor и equus, наподобие примера с полицейским, собирающим все сведения о жителях, примера, в котором карта “нигде” или “ничто” разыгрывается в виде дополнительного фактора понимания, - все примеры обречены на нигде и ничто, равно как “критяне”, “ощипанные петухи” и пр.; разумеется, незначимость, семантический нейтральный модус слов, вводимых в тело примера, исподволь являют признаки сговора, слепого стяжания значений, ставящего будто под сомнение само промеривание, примирение с тем, что посредством такого уподобления безоговорочно притязает на свое бесспорное место. “Это так же просто - как - ..!” - фигура примера есть фигура сравнения в различии. Но, при первом же замедлении “дерево” с внезапной легкостью, невзирая на сдерживающую силу “корней”, прорастает сквозь сознание и конспекты Дегалье или Ридлингера - я не помню хорошо - чтобы срастись с конем, чье изображение помещено ниже как очевидно случайное, стало быть типическое, отнюдь не категориальное, но дело в том, что они не разделялись, не различались - конь Одина (Игга) и Игдрасил. Пожалуй, именно в этом месте начинает прогибаться фланг женевского резерва. Возможно дальнейшее смятение, однако оно отнюдь не застает нас врасплох. Сравнение дат - в 1906 году “дерево” пускает побег, к 1908 году оно уже зрело ветвится примером. Поговорим о другом. В том же году он оставляет Берлин, чтобы обнаружить себя в Англии, в графстве Дербишир, где предается беззвучной оргии воздушных змеев, - воздушные кони Ашвинов неминуемы, кони близнецов, небесных чад, отмеченных печатью служения. Бухари ал Джаухари в книге “Корона Царей” уподобляет бытие такого человека алмазу. Но в той же книге предусмотрительно ничего не говорится о ковре самолете, охраняемом воздушными змеями, змеями сновидения, то есть, самим сновидением, изначально обращенным к себе, в себя, и избегающим какого-либо описания. Промедление. |

||