|

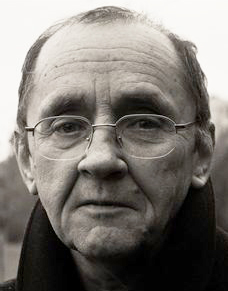

АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО |

См. его публикации |

|

ХОЛОДНЕЕ ЛЬДА, ТВЕРЖЕ КАМНЯ |

||

|

Надо отметить, что иной раз мне доводилось переживать значительные неудобства. Но было ли уж так велико вот это самое желание? Ответить на вопрос видится мне затруднительным. Повторяю, все оговоренное и многое другое происходило как бы незаметно для меня, и память никогда не вовлекала меня в зеркальные лабиринты сравнений. Возможно, сначала мне был чужд вкус аналогии... Позднее я почувствовал, что подобное ощущение может означать отсутствие вкуса поражения. О котором, откроюсь, я постоянно мечтал, так как мне стало претить разреженное “сияние” нескончаемой победы. Прошел поезд. Ворота осени. Проблеск листа, вмерзшего в воздух. Сделать шаг или два - к легкой ветви; тяжесть ветра ей непосильна. Далее шепота тихий холод в ясности пробуждения. Птичий крик, дыма извилистый сон. Липкие от пота пальцы не позволяют преисполниться подлинной бескорыстности при работе с клавиатурой. Каждое прикосновение требует завершения. Даже в точечном щелчке. Завершение как единственная мера в кружении на месте. Вопрос: что увидит луна, когда кончится дождь, когда пройдет поезд, когда захлопнутся ворота осени? Письмо оканчивается банальной фразой: “только взгляд, настигающий уходящий взгляд - таково зрение, ведущее к тому, что зовется вещами.” Мне не нравится. Мне отвратительна погода, лица, обрывки фраз, которым я обречен. Несколько растративших себя вещей, речь, разбитая как сельская дорога, липнущая грязью, - увидит ли себя луна на рассвете в этих местах? Тонкие диагонали пейзажа. Мой босс часто упрекает меня в пренебрежении обычными (?) правилами, а без них, по ее утверждению - какими бы прозрениями мы (вот-вот: кто это - мы!?) ни блистали - мы (опять “мы”!) не смогли бы заработать даже на чашку кофе. Terre arable du songe! Qui parle de batir? - J'ai vu la terre distribuee en de vastes espaces et ma pensee n'est point distraite du navigateur, гласит screen saver. Я пользуюсь чужим компьютером. Равно как деньгами, словами, снами. Будет ли моя смерть чужой в то же мере, как жизнь? Так надо. В подобных случаях я обычно молчу. Мне не о чем. И в других также. Объяснение в любви - есть упражнение в косвенности использования метафор. Приближение нескончаемо, подобно падению в призрачных колесах галактик. Удивительно, но мне не с кем спорить. Действительно, так надо. Я даже готов допустить, что - незачем. Но каждому необходимо спешить, по щиколотку в воде, под сводами черных тяжколиственных деревьев, спешить, поскольку наступает вечер, обнаруживая в спешащем еще большее уродство. Я забыл, зачем я стал обо всем этом... Необходимо произвести переучет всех происшествий, послуживших импульсом для занесения их в реестр реального и прежде всего никогда не случавшееся. Кажется, с самого утра, когда я добрался до конторы, не переставая лил дождь всегда и потом. Тогда посредством яблок мы вели счет дням. Я сварил кофе, опрокинулся в кресло перед замызганным Zenith'ом, а дождь все шумел в колодце за окном, от которого отделяли всего-навсего стекло и белые жалюзи. Вот тогда-то телефонный звонок, приходит ему на ум. А никто и не подумал поднять трубку. Кофе готов. Разумеется. Включился ответчик. Никогда и никому не оставляйте никаких сообщений. Все сообщения - туман, оседающий изморосью на крыши, тротуары, предметы. Голос, туман, неопределенность, а когда и просто жестокость. Какая, возникает вопрос? Не знаю, не знаю - принято так говорить; как принято, так и говорится. Вот - дерево. Дерево ли это? Нет, это карта Петербурга. “Алло, если ты где-то там, то проснись! Нет? Ну, тогда слушай. Я мало что знаю касательно предмета, который тебя интересует. По-видимому, подробный отчет потребует более долгого исследования. По поводу же самого культа - я не совсем уверен, какой ты имеешь в виду. Я про это мало что знаю, знаю одно, что поклоняются они духу Гурджиева, и их место расположено часах в двух езды от Сан Хозе. Народу там собирается до двух тысяч, иные живут постоянно, иные приезжают. Чем занимаются, пока не ведаю, можно узнать, но это потребует большего, как я уже говорил, времени, - боюсь только, начнут они меня охмурять как Козлевича. Сначала я было подумал, что тебе нужен Дэвид Кореш, но он сгорел в буквальном смысле, после того, как ФБРовцы напали на него с танками. Очередная жуткая история. Сам Кореш (с ударением на последнем слоге!) занимался распечатыванием семи печатей давидовых. Почти все уже распечатал, но стукнули на него, что его люди собирают оружие у себя в бункере. Собирали они, причем, абсолютно легально, но слух был, что переделывают кое-что в автоматическое. Вместо того чтобы выследить его и взять за пределами бункера, ФБР дождалось воскресенья, когда все 80 человек, включая женщин и детей, сидели в бункере и занимались своими печатями, окружило их танками и вертолетами и предложило выходить по одному. Потом принялись их распечатывать. Те отстреливались, продолжалось все это неделю, потом просверлили дыры и стали газ запускать, тут все и загорелось - может Кореш с корешами сами подожгли, а может и нет, короче говоря, все сгорели, человек десять выжило, их теперь судят, а заодно и ФБР судят за полное и преступное непонимание сути культов. Я считаю, что ФБР тут (а вместе с ним Управление по делам алкоголя, табака и огнестрельного оружия, которое, собственно, всю операцию и провернуло) оказались полными мудаками, которым захотелось покататься на танках и пострелять - и результатом чего явилась такая вот трагедия. Ну все, бегу работать, в забой, в шахту, давать угля на победу капитализма. Ты мне до понедельника не звони, я отъеду в Пол-Альто, там моему клиенту стали являться призраки с угрозами. Тоже... странная история. О чем при случае”. На том конце положили трубку. На этом конце было весело. Там - не уверен. Старик, ехавший на велосипеде с мешком за плечами, смеялся как зарезанный. Она стала появляться во снах. Будто-то бы я на конференции где-то в Нью Джерси или Милуоки, возвращаюсь в номер, чтобы переодеться, одежда от жары прилипает, как плащ Деяниры, отчего ее нужно скатывать словно резиновый клей, в египте которого спят туго спеленутые насекомые и во сне своем медленно двигающиеся к сердцу, тогда как она уже появляется из душа и, главное, она (что я теперь знаю наверняка) есть сестра той, которую мне нужно вспомнить непременно, и чье имя высверливают в мозгу оттаивающие хризалиды, обещая нет-нет да и воссиять образом буквы, не причастной, не пойманной, пустой и хрупкой, как хитиновая поросль надежды, а я только угадываю ее черты в чертах ее сестры, а в окне совершенно иной пейзаж, кажется Каменец-Подольский... но собрать их во что-то неопределенное нет никакой возможности, есть только то, что есть. Невероятно трудно избавиться от одежды. Под длинным халатом на ней кроме белых носков ничего нет. Она садится на край постели и, раздвинув ноги, наклоняется, чтобы подтянуть носок. Уверен, она испытанно сообщает чарующую необязательность суждениям и, паче того, воспоминаниям, но за нее приходится расплачиваться многим. Влажные волосы - последнее, что оставляет сон. Остальное придумано. Однако мне нужно лицо, что так и не нашло собственной неопределенности в пределах путешествия. Мой босс мне нравился... Появление смеющегося старика на велосипеде понуждает вспомнить иерархию карт Таро. Элегантна, приличные связи. Иногда мы утешаем себя на ее столе, где ни единой бумаги. Когда она вступает в брошенную на пол юбку и слегка наклоняется, будто ей нужно ступить в бассейн или подтянуть носок, она становится похожа на Фани Ардан. Тогда мне обычно становится неловко за свои грязные ногти. И я в очередной раз лгу, давая в душе себе слово никогда больше их не грызть. Минуту спустя я забываю о наших отношениях, зная, что ее воспоминание о них (обо мне) будет длиться не дольше; - и так, до тех пор, покуда, выйдя из душа, она не предложит “выпить-день-был-длинный”. При всем том, ей не отказать в проницательности. Но, прежде всего, в умении одеваться. Возможно, ей присущи и другие качества, но, догадываюсь, намного менее ценные, чем только что упомянутые. Как ее зовут; звонок телефона; воображаю, что это Карл; думаю, что ему еще долго будет не до разговоров. Факт третьей чашки кофе; сигареты, нескольких фраз; точка с запятой. Податливость клавиш упоительна. Реальность неустанного стирания. Отец Лоб так не считает. Подперев щеку рукой, он читает, кося глазом к шевелящимся губам: “На месте, где произошло совпадение старухи и машины, было пусто. Небо заволокло белесой пеленой. Все стало расплывчато и скучно. Диких посмотрел под ноги, (интересовался ли он следами? Любопытно, кто звонил...), пожал плечами: из окна первого этажа на него глядело лицо не то ребенка, не то без возраста. Разбить банку. Отпустить птиц и червей на волю. Перед условным существом стояла шахматная доска. Белые имели позиционный перевес. Дождевая капля упала на черную клетку. Ребенок (или же урод?) - был небрит. (Кому оставить безбородое лицо лилипута?) Слово всегда переносит в расплетения письма, в прядях которого не существует места слову и для слова, даже для самого определения “слова”. Урод молчал. Так молчит земля, смущенная искажениями в соотношении звучаний. Сочинение, повествование - надежда на приобретение движет ими, мной. И потому столь невыносимо долго идет дождь, умножая себя в гуле колодца. Возможно, что повествование является только одним из условий развертывания рассказа, а точнее образования узла, то есть, одновременно как связей, средоточием чего он является, так и “места”. - Со всеми играешь? - картинно прищурясь, спросил Диких. - На деньги? - А сам пощупал пиджак, извлекая из внутреннего кармана сигареты; повертел пачку в руках. - На деньги, любезный, играть дурно. В небе три солнца. Маловато. Но мы дождемся десяти. Главное, терпение. Спешить некуда. Некоторые из нас помнят месяцы затяжных, тягостных дождей и ночей, казавшимися ночами втройне. Угасшие огни хранились на дне зрения, точно камни неправильной формы. Попытайся снять. К тому же мокрые листья, как много, или же насколько мало, и тогда зачем. Сожженная материя слуха, кремневая пыль, сады, которыми были расшиты хромированные склоны сновидений, где туман едва-едва перемещал не сотканные пространством мгновения - они существовали, но будто до своего “рождения”, а остальное относилось к ряду незначительного, в том числе и простирающиеся тени некогда именовавшегося страхом. Но что для тебя никогда не существовало, изначально упускалось из вида, из словаря, синтаксиса, будто за привычными оборотами речи иногда слышалось как бы не твое бормотание, мешая вернуться в только что уже сказанное. Как рыбы и травы, веки, как зрачки и строки, - дальше ты видишь его идущим под сводами сплетенных черными кронами деревьев. Каждая строка, слово, знак, возникая в средоточии ничто компьютера, подобно чистейшему пеплу погружаются в лимб. Не этого ли ты искал? При некотором увеличении - распахиваются дверцы, позванивают часы, ничто и никто не появляется. Напрасно жечь сторожевые огни и бумаги, еще более напрасно собирать черные хлопья в надежде на буквальное воскресение. Контур распадается вначале на прерывистую линию, затем на ряд соположенных точек. Они больше не обнаруживают иллюзии продолжительности в неотступном следовании за ней глазом, пространство также издыхает - точка безмолвна и точна, также как и прерывна. - Кто хочет, тот и играет, - кивнул ребенок. - Кто хочет, тот и проигрывает. Но, если честно, народа мало здесь ходит. Все больше ездят. - А ты что, вот так, все время здесь? - То есть, что значит “все время”? Я здесь родился. А вы? - Я родился там... - махнул Диких за плечо. - В Вашингтоне. Лицо младенца, двигающего фигуры, было исполнено незримого вдохновения. - Был такой район на Васильевском. Деревянный, - пояснил Диких и прокашлялся. - Бараки, дома такие из досок. Словом, Washington. - Нет, - после раздумья сказало дитя, - там я никогда не был. И пошел белой пешкой. Диких глянул на доску. - А где ты был? - Я? Да я мало где был, - сказал урод и нагло походил черным ферзем. - Плохо, - произнес Диких. - Вот тут ты поступил опрометчиво... Здесь коню угроза. Уходить надо. - У меня ног нет. Давно. - Житель первого этажа потер небритый подбородок. - Тут далеко не уйдешь. Зато у меня необыкновенно сильные руки. Однажды, когда на меня наехал автомобиль, я руками поднял его над собой. - К чему ты это все мне рассказываешь? - спросил Диких. - Ну, ладно, гляди... Очень хорошо. Пойдем-ка офицером сюда, господин Прокруст. - Какой “Прокруст”? - не отрывая глаз от доски, сказала старуха. - А это еще кто? - На доску упала капля, на черную клетку. Капля медленно разлетелась на пыль. - На дороге промышлял. Как ты. - Ах, какой же вы путник! Вы в машине ездите, с револьвером, с женщинами, с телохранителями, с телефоном да музыкой. - Ничуть не бывало. Я езжу на катере. Сто лет, как на нем по воде катаюсь. - сказал Диких. - Жалко. - Чего это тебе вдруг жалко? - поднял глаза Диких. - Не знаю, а если точно - здесь старуху машина зарезала час назад. Ее жалко. Теперь хорошо было видно, что никакая это не старуха, а прелестное дитя в голубой батистовой рубашечке, и волосы у него отливают червонным золотом. - Вот, тут напротив... - Продолжало златокудрое дитя. - Ух, смотрите, дождь какой пустился. Улица здесь такая, что иногда всего жалко. Труба! Не отрываясь от доски, полуребенок, полуурод - показал рукой на живот Диких. Диких машинально подобрал живот, оглянулся, поднял голову к небу. Стало моросить. Стало скучно и долго. - Не поверите, но я даже рад таким обстоятельствам, - продолжал из окна шахматист, жуя деснами. - Скверно вы пошли офицером, куда как скверно! А я грешным делом подумал, вы меня задеть хотели вашим Прокрустом... Мол, без ног и все такое. Я-то читал про Прокруста. Ах, не надо было вам тогда пешку отдавать. Но Диких не слушал. Он резко повернул и пошел прочь по Кирпичному переулку к кассам Аэрофлота, чтобы потом выйти к мосту, к Стрелке, туда, где ждал его катер, и где вверху, справа оплывает ангел, обернутый конфетной фольгой, со сладкой трубою в руках. На нем был его вельветовый пиджак горчичного цвета. Рубашку он сменил после обеда на темную, шелковую. Описание одежды одно из важнейших условий поддержания напряжения интриги. Иногда служит в качестве ретардации. - Постойте! Куда вы! - услышал позади. - Вы выиграли! Стойте же! Диких остановился, не понимая толком, о чем речь. Ему хотелось немедленно написать письмо, письмо, в котором он, не обинуясь, последовательно бы изложил свою версию: Иван Петрович подходит к окну и думает, что теперь он знает, отчего на него с утра накатывает неизбывная тоска. Вера права, думает Петр Иванович, он действительно стар и ничего не может ей дать в жизни. Нужно смотреть правде прямо в глаза. И еще думает Сергей Михайлович, что все проходит - и любовь к Вере, к детям, к делу жизни... От нахлынувших чувств он плавно опускается на колени и целует порог балкона. Когда Диких оборачивался на голос, он едва успел увернуться от металлического полтинника, мелко и неумолимо летевшего ему в бровь.” |

||

| перейти в оглавление номера |