|

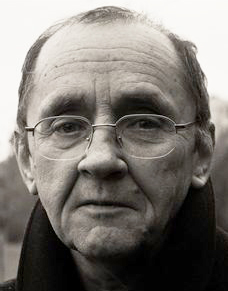

АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО |

См. его публикации |

|

ХОЛОДНЕЕ ЛЬДА, ТВЕРЖЕ КАМНЯ |

||

|

Я ожидал, что мимо окна мелькнет тень. Тень мелькнула мимо окна, к которому я не имел никакого отношения. Теперь был мертв я, вернее, мы оба, летящие к мнимому солнцу под моими веками, перемещавшему фрагменты свидетельств закрытой книги и огромного сада, тоже входившего в повествование, сплавлявшего мельчайшие буквы, которые уходили в непомерную глубину умаления. Так или иначе, я стоял в тамбуре и, погружаясь в негу гипнотического состояния, в которое меня по спирали затягивала монотонность повторений одного и того же за окном (стирающих вообще возможность различий), внезапно увидел надпись на откосе насыпи. Я никогда не был ребенком, ты права. Обычную для тех времен надпись, выложенную крупным, побеленным известью щебнем, - белой галькой в сказках мальчик отмечал свой путь. Размытые белые пятна (сегодня я еще более близорук) гласили, не помню, либо: “до встречи”, либо: “берегись козлового крана”, а дальше все терялось, хотя я думаю, что поиски истинной надписи привели бы меня к лежавшей под рукой (надо учитывать возраст!) сентенции - относительно истины либо ей противостоящего. Банальность юношеских откровений отнюдь не претит мне и сегодня, вызывая разве что привычное в своей терпкости чувство отрешенной грусти. Однако, другие предощущения той поры, неловко и впервые переведенные на строго выученный язык, - не были ли они в той же степени неотвратимо смешными? Ничуть не бывало! Возможно, слова “истина”, “ложь” вовлекались в отношения по причине отнюдь не желания установить их значения, но потому как они в свой черед являлись условными фигурами, сокрывавшими в себе совершенно иные предпосылки вещей, связей, в крайнем случае их измерения. Возможно, такое прочтение было результатом аберрации зрения, или произвольности угла, под которым мелькнули камни перед взором какого-то проезжавшего мальчика, которому в невероятно отдаленном будущем именно этот эпизод, касающийся рассыпающегося в белизне шипящих гранул зрения, вскипающего по краю вещества, потребуется для накопления времени, вернее, для внесения незримого момента случайности в повествование и для отделения себя от вымысла описываемого, то есть - достоверного. Эффект стереоскопии, оскопления привычного ветвления: все происходит до того, как разворачивает себя мгновение. Время излишне. Так я сказал какому-то человеку, остановившемуся перед моим окном в ненастный летний вечер. Что мог я предложить ему? Партию в шахматы? Одно или два забавных наблюдения? До сих пор не знаю, кто проезжал, где я вычитал об этом. Важна была не сама фраза, и не то, что кто-то бесследно исчез; хотя и об этом, наверное, придется рассказать, но все в свой черед. Можно остановиться здесь, на мосту, над домами, глядя вниз, туда, где когда-то текла река. Открыть бутылку пива, после выкурить сигарету - вот родина. Оказывается, ничего этого не жаль. Ни реки, ни мостов, ни осенних наводнений. И это - просто. Что тоже несложно. Нужно быть уверенным в одном, в том, что у тебя не отрежут обе руки в знак твоей неразделенной любви к собственному народу, невзирая на то, что таких народов тьмы и тьмы, но какой из них считает тебя своей принадлежностью неизвестно. Тогда вряд ли обойдешься одной отрешенностью и грустью, - придется учиться писать зубами. Чего жалеть? По стеклу ногтем. По песку водой. Нормально. А когда поймешь, что и это пустое, когда опять уяснишь, что мир является заурядной совокупностью просто возможностей, в которой величие и ничтожество имеют неоспоримое, не требующее никаких гарантий право являть себя в одном и том же мгновении и что они и есть та самая безымянность исчезновения мгновения как такового, может быть, опять наступит пора понять, что нет ничего, о чем бы стоило писать. А никто и не пишет. В нарочито медлительном продвижении, слово за словом вести их к концу предложения, к краху, к великолепной кратчайшей вспышке, настолько неосязаемой, что останавливается в странном весельи сердце и нелегко даже в уме подыскать ей соответствие в каком-то возможном повторении, ни единому из них (вплоть до воображения) не успеть запечатлеть молниеносное распыление, когда на месте ожидаемого возникновения ничего не оказывается, и повисает лишь нечто наподобие умозрительной пыли, нескончаемо долго оседающей на предметы, предвосхищения, вещи, воспоминания, с одной стороны сохраняя их, привнося в них неколебимую неуязвимость: навсегда; а с другой привнося изменения в их очертания, - возможно именно этим качеством неминуемого постоянства в незавершаемости ожидания преображения. Только утренняя пыль обнаруживает ток луча. Мы просыпаемся. Мир завораживает. Ты спрашиваешь мир - “помнишь ли ты свою ночь?” Ответа нет. Забор остается непокрашенным. Но еще прекрасней созерцать увядание распыленного по нашим зрачкам луча, проносящего, подобно галактикам сновидений, то, что так и не стало делом существования. И все же, если быть откровенным, некоторые усилия прилагать приходилось. Многие годы я не без интереса наблюдаю за процессом моего вживания в то, что привычно составляет план нашей жизни, исподволь обнаруживая или, лучше, проявляя узор, имеющий отношение только ко мне, каковому отношению я мало верю. Из каких составляющих она складывалась, сказать теперь так же трудно, как и ответить на вопрос относительно состава любой вещи, ее проекций, теней, времени. По части чего я и сегодня не совсем уверенно себя чувствую. Вероятно, следовало бы говорить о спасении. Но произнося это, я, к сожалению, ничего не представляю, будто проваливаюсь в тягостное выжидательное молчание. Если бы в этом месте, скажем, я заявил, что обожаю поедать собственные или чужие экскременты, уверен, окружающие бы вздохнули спокойней. Было бы понятно, что то, что я пишу, является литературой и ни на что более не посягает. Кроме, пожалуй, “тайны бытия”. Но как был бы я счастлив просто заниматься литературой, разговаривать о заветных планах, легко и радостно парить, позволяя себе задумчивые рассуждения о возвращении чувствительности в словесность, о значении ангелов, младенцах, электронных сетях, юродивых, храня при этом особое выражение лица. Слишком много восклицательных знаков. Вполне понятно. Слишком много слов. Что тоже верно. Вместо этого, увы, я занят самолюбованием и измерением головной боли посредством металлического циркуля. Иногда кажется, что я все-таки знаю место, где от присутствия людей никого не тошнит, но я знаю также и то, что этого места мне не видать, как собственных ушей. Есть, правда, и другие места. Из них я иногда возвращаюсь полным идиотом; а скольких усилий стоит каждый раз продлевать это состояние - неведомо. Редкие женщины (напоминающие мне меня самого) иногда в пылу страсти (отвращения?), или откровения говорят, что я похож на левантийского грека, - я спрашиваю, где она видела левантийского грека, она отвечает, что на какой-то картинке (из тех, проносится в моем воображении, что укрыты инеем папиросной бумаги и пожелтевший угол которых сахарно надломлен), когда училась в институте. Я пытаюсь представить, что такое институт и у меня откровенно не получается. Неудача следует за неудачей. Потом мне снится картинка, выполненная в технике сфумато - некто в широких шароварах, с оселедцем на бритой голове, с лирой за плечом и с поводом, намотанным на кулак, выпуская клубы дыма, внятно произносит - “в наследство нам достался космос левантийских греков, но в результате рефлексии и ступенчатых (?) войн, космос претерпел значительные изменения: теперь он преисполнен слабости, червив и нуждается в том, в чем сам признаться не может из-за собственной немощи, которую он ныне ценит превыше прежней возможности замерзать в непроницаемый кристалл огня в ожидании времен половодья. Бог оставляет человека затем, чтобы человек узнал Его отсутствие. Но в незакрываемом времени оставленности человек постигает отсутствие Бога как явление его присутствия в Его же собственном исчезновении. Не возможен ни единый образ, чтобы отразить это отсутствие, где постигается возможность, предопределенность и полная несостоятельность того и другого. Возьмем еще пример - говорится, мы “приближаемся” к смерти. Прибывание смерти очевидно следует из представления неуклонного убывания жизни, ее уменьшения, истончения, угасания в желании и замещения противоположным, однако в мгновение самой смерти жизнь свершается как ее совершенное прекращение, свершается во всей жизненной полноте страсти, желания и присутствия, не имеющего ни единого изъяна.” Грек с жестянки медленно опускает веко на левом глазу и тут я едва успеваю увернуться от летящего мне прямо в лоб цехина. Боль снова оттаивает в зрении, рассекаемом линией, по одну сторону которой мы есть, а по другую - нас не стало, не было, не будет, а есть одно: возможность первого, второго, третьего. Оно делится на две части. Одна принадлежит мне, другая греку, или той, кто мне о нем рассказывает, сидя на постели в махровом халате и белых носках, успешно притворяясь собственной сестрой. Но в наших отношениях не присутствует и тени вражды. Звезды тускнеют, восток светлеет. Проходят дожди. Закончилась еще одна война. Потому что происходящее есть тайное совещание необходимых сил, и мы оставлены для того, чтобы свидетельствовать об этом в дальнейшем. Но ты, говорит она с долей удивления (скорее, оно мнится читающему это предложение), находишься вне того, что я бы назвала справедливостью. Да, тогда отвечаю я ей, возможно; наверное потому, что мне не совсем ясно, что ты имеешь в виду. И, вообще, как можно говорить о справедливости, если с утра идет одна и та же карта, если второй день не прекращается мокрый снег, пейзажи впадают в нищенство, денег нет, а в руках то и дело оказывается потертая фотография какого-то грека с ломтем пиццы в руках, стоящего на вечерней улице, когда верхние этажи домов сумрачно дотлевают алым светом, а внизу разлита прозрачная прозелень, которая - пройдет еще несколько минут - превратится в аметистовые дымные сумерки, как то обычно бывает в этом же месте, на углу Моховой и Пестеля, где ты ощущаешь, как мозг снова становится безлюдным средоточием всех улиц мира, а все вокруг кажется настолько реальным, что невыносимо хочется проснуться. Но идти приходится всегда по одной, независимо от стороны, которую ты выбираешь. И места. Справедливо предположить, что в молодости именно такая экспансия представлялась единственной альтернативой тому, смутное осознание чего мы носим в себе задолго до разделения на то и другое. В слюдяные разрывы секунд по каплям втекала луна. Сок белены, лебеда под косой, бормотание гребли, - бесцветнoe горение горла и волосы воды на стеклянном гребне ветра. Знаем ли мы, что мы знаем; как каждый из нас это знает, а затем, после, потом, тогда, точно блуждая в садах синонимии - ступая со ступени на ступень, вниз, третий пролет, упуская с неожиданной легкостью отсутствие опоры под ногами (вереск, едва уловимый хруст подмороженного песка и плеск, означающие теперь тонкое кольцо на безымянном пальце - вот еще одна подробность, уводящая от означающего к синестезии): что означает каждый для имеющегося у него знания? Теплый удар ветра рассеял споры. Столкновение с ветвью, с дождем, металлом, с пеплом. Я проходил здесь по многу раз. Важно понять, каким образом происходит процесс лексического отбора. Выбор того или иного слова есть акт сознания, создающий реальность, к которой, за неимением другого, меня словно сносит течением - странные берега, к которым никогда не приблизиться. Перераспределение значений, освобождение смыслов: увеличительное стекло в медной оправе, модель фрегата, книга, раскрытая на странице, где краем глаза возможно вырезать беглое: “есть там какое-то дерево, из которого вырезают палки; они весьма красивы и пестротой своей напоминают тигровую шкуру. Дерево это тяжеловесно; если же его бросить на твердую землю, то оно разобьется как черепок”, - подальше, за граненым стеклом шкафа, мраморное яйцо о четырех дюймах высоты, метелка из поблекших, некогда раскрашенных перьев, янтарная рыба с раздвоенным спинным плавником, заточенная в фальшивый хрусталь странного прибора, предназначенного для одновременного измерения высоты всех возможных лун. Одним словам отдаем предпочтение (они извлекаются невесть по какой причине из каталогов небытия, то есть - меня), другие остаются контурами лишь самих себя, мольбой перечисления, возникая в сознании тщетным стремлением соединиться с вещью, давно уже порвавшей с блаженным мгновением беспредметности в своем притязании на бытие. Возвращение невозможно. Какой день нам идет одна и та же карта. С Литейного на Маяковского заложили проходной двор. Не забыть. |

||