|

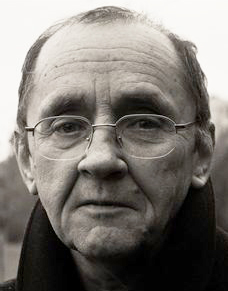

АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО |

См. его публикации |

|

ХОЛОДНЕЕ ЛЬДА, ТВЕРЖЕ КАМНЯ |

||

|

Оно определяло границы сроков и непогоды. Однако я вовсе не нес им никакой вести. У стены непомерно высокого, лишенного привычных пропорций, строения воздуху отвечали неслышные гонги. Их звучание было ложно геометрично. В Калифорнии на холмах на рассвете мы однажды слушали изгнанников Тибета. Они настоятельно утверждали, будто продолжают свой философский диспут, начатый в 1439 году в дацане Чжюд-мад пред лицом самого Шеграб-сэнге, только что завершившего строительство этого дацана. Иные утверждают, что обилие выделяемого пота при диспуте не свидетельствует о приближении к просветлению. Но мир состоит из ложных признаков присутствия, и только укол соломинки в темя позволяет увидеть то, что неподвластно как знанию, так и молитве. Широкие пурпурные рукава, подбородки, бензиновая гарь. Иссиня черные птицы с алыми хохолками висели в незримых сферах дрожи у самых верхних уступов здания. Воздух, раскаленный ненасытной прозрачностью, приближал вещи к их истокам в зрачках. Мы провожали планеты в очередное изгнание. И еще взмахи рук, точно нас приветствовали, хотя было очевидно, что мы покидали пределы города. Казалось, мы уходили, пересекая воображаемую черту мнимого поражения, которым всегда, даже во снах оборачивалось бессмертие. Струны, натянутые во рту, переливались дрожью расщепленных следствий и темными радугами ртути, не пресуществленными в двойные зеркала. Горы приблизились, однако ничто не изменяло пропорций во взаимосвязях звука и памяти. Фарфоровая чистота окраин в сколах расстояний между вещами наращивала частоту передающих колебаний. Их было недостаточно много, чтобы мысль смогла обратиться к ним, словно к опоре дальнейшего движения по безымянным склонам, но вполне достаточно, чтобы немо обустроить сладостной снастью оперы любое движение извне. Человека отделяет от него самого самая малость, об окончательном обретении которой он неустанно просит Бога. Иногда снится, что вытаскиваешь как бы занозу. Она оказывается непомерной, она непрерывна, - ты сматываешь себя, оставляя себе головокружение и слабую попытку ухватиться рукой за край постели. Плохое утешение. Последний также является неприметным различием, не дающим человеку исчезнуть в своем к Нему обращении. Их обычаи поначалу вызывали понятное разочарование, а по прошествии времени все более заинтересовывали неизбывной никчемностью. Я вспоминал улицы городов, наши бескрайние славянские просторы подоконников и коридоров. Я подозревал, что нам какой уже день идет все та же карта. Широкие реки песка охватывали город с севера, откуда, поднятые смерчем, медленно выгорали к плато. Искусство попрошайничества находилось под официальным покровительством государства, для нации оно было всем - литературой, историей, отчасти философией и богословием. Конечно, если бы они были знакомы с Платоном, они несомненно объявили бы себя продолжателями сократической традиции. Деревья здесь не имели листвы, но обильно цвели каждый одиннадцатый год. Таков был цикл превращения просьбы в ответный дар. Число одиннадцать управляло жизненными циклами: неделя состояла из одиннадцати дней, между зачатием и рождением пролегали все те же 11 месяцев, жизнь человека обозначалась просто числом 11, которое выражалось в фигуре особенного начертания, напоминающей две встретившиеся в полете из. Деление на два означало в те времена безумие. Они любили театр, сплетни, вялое вино из плодов, по вкусу напоминавших цветы акации (особого сорта смоквы), были безразличны ко лжи и проблемам бессмертия. Один из их художников, бритоголовый и худой, как утренняя тоска, однажды помог мне издать книгу: тончайший лист стали величиной с парус был прорезан несколькими буквами: в них вился ветер (close reading), а другой ветер, с гор, играл самой гигантской простыней стали. Два чтения. Я благодарил его и вспоминал жужжащие серебряные книги моего детства и яблоки, по которым мы рассчитывали в те времена свою судьбу. Вызывало удивление то, что им был знаком бумеранг. Поначалу я думал, что он являет собой манифестацию буквы, скорее, иероглифа, но потом оставил эту мысль как чрезмерную. Именно он, точнее одиннадцать бумерангов, вращавшихся вокруг своей оси под куполом строения, где вершились суды над отступниками, являли собой образ вселенной. Теперь вы понимаете, по какой причине я принял вначале бумеранг за слово. Периодически возмутители общественной морали посягали на истоки, - они призывали свергать старых идолов, вводить новые правила счисления и отдавать безо всякой на то просьбы. Боги их ходили по улицам в серебряных масках, кости их были на удивление гибки. Каждая женщина могла, если хотела, остановить бога и убить его. Что в свой черед справедливо вызывало негодование и жестокий отпор со стороны народа, который не мог помыслить, чтобы вся красота, которой они владели безраздельно на протяжении своей истории, и принципы которой укладывались опять-таки в учение о просьбе и красоте, даруемой просящему, могли быть принесены в жертву чьей-либо неуемной гордыне. Однако возмущение никогда не преступало границ чистого теоретизирования. Наивно полагать, что концепция прошения, просьбы - на которых зиждилась этика и, можно сказать, мироздание этих людей - была чем-то наподобие философии лишения. “Бумеранг обретает разящую мощь исключительно благодаря долгому пути возвращения” - гласила сентенция, бывшая в пору нашего там пребывания довольно популярной. Было принято ее распевать, хлопая в ладони. Иногда они безо всяких усилий, и совсем уж неожиданно для посторонних наблюдателей переходили к совершенно абсурдным, попросту смехотворным положениям. С трудно постигаемым страхом они принимались говорить о бесконечной матрице, в которой сокрыта еще одна - матрица предела, т.е. все мертвые. Тонические системы языков позволяли петь что угодно. И что именно совлечение этих двух конечностей дает третье - абсолютно незавершаемое пространство. Они пригласили нас специально для того, чтобы мы научили их двум вещам. Первой - спать ночью (нам пришлось создавать ночь). И второй... о которой я не помню совершенно ничего определенного. Я вышел из конторы, махнул охраннику рукой, лил дождь. Я решил пройтись пешком по Литейному к району, где находился мой дом, точнее остатки однокомнатной квартиры, до которой было всего минут 20 ходьбы. Квартира состояла из окна, кухонного стола на кухне, компьютера, собранного Отцом Лбом, вечно висящего в host mode, иногда из Карла и Отца Лба. V uglu byla postel'. Из окна, как мне снилось иногда, была видна такая же квартира, из окна которой был виден падающий снег. Вначале следовало навестить Карла, но я поймал себя, что вновь забыл о том, чем он сейчас занят. Вода затекала за воротник. Я курил, стоя на мосту над районом, простиравшимся внизу, где в тумане уже переливались огни. Это место до сих пор называлось - “Нева”. Многие не помнят даже фотографий того времени, на которых вместо жилых кварталов и всего прочего тяжело сверкала выпуклая вода. От той поры ничего такого не осталось. Кроме мостов. А кому не жаль? Никто не знает, что дороже - вода или электричество, или электричество, например, и смерть. Опускается веко, сквозь ливень лезвия шествует единорог. Разумеется, всякий раз заново обучаться вкусу вина под знаменами одного и того же ветра. Чаша ночи, вскипающая инеем - какие глаза смыкают ресницы, испепеленные снегом? Моя рука, слышишь неотчетливо, тяжесть еловых лап под снегом. Кипящая стужа в сухих ожогах пернатых, - какие глаза остаются здесь, в расселинах вещей, в порах их вещества, теней, не избавленных от своей невесомой ноши? С грибных окраин прихотливо движутся вихри, завивая красный песок в коконы вспышек, позволяя желанию видеть себя в створах бессонницы как чистое напряжение, способное открыть “одно” “другому”, заточая маловразумительное шевеление губ (и опять возвращение к воздушной, медной речи) в чечевичные льды зоркости, кислот, приближения, незримости. Петунии, гранит, слабый вьюнок на беленой известью стене, сахарные ангелы, торящие пути нити зеркальных соединений над темной рекой огня проносящей сухие сучья, вырванную с корнем траву, трупы сходств и тела, чьи лица читает зеленый месяц, внося в чтение освобождение усмешки, будто пальцам уже никогда не вылепить тех же рук, ладоней и глаз, отпуская их, под стать яблокам в бездонное падение, цветущее на краю трилистника и прикосновения, на пределе глины осоки и дыхания, сводящего в острие мнимой цели один или несколько слогов, мучительно их не узнавая в бормотании, отмывающем, подобно темным рекам огня и соленому теплому туману, идущему с мелководья. Тысячерукое солнце срывает паруса возвращения одного к следующему, что принимается за изменения. Но здесь ты прозрачен и сходен с вином. За шаг до этого, за страницу до только что вписанного предложения залегает то, что возможет выявить себя в любой метафоре, - разве не этого добивается пишущий, не окольного ли, косвенного пути побега к началу, всепрощающему начинанию, поскольку только в его перспективе вероятно почувствовать ни с чем не сравнимый привкус бесполезности, бесплодности начинания, будучи слитым с ним воедино - ощутить неосуществимость никакого рождения, не этого ли ищет пишущий, не того ли, что так или иначе присваивает себе имена смерти; хотя у последней имена, родовые окончания и прочие аксессуары не имеют числа, иначе: имеют, но только по эту сторону, как бы в пунктуме начинания, становления, смещения, растрачивая все и имена в том числе по мере приближения к именам, числам, намерению. Точно так же в проект “любви” заложена энергия потери как вдохновляющая затаенность опыта, не замыкающегося ни на одном выборе, понятии, определении знания, что - не-сбыточно, не-бывает, не подлежит быванию (иному предлогу), как если бы оно намеренно опережало собственное предощущение; тогда говорится “любовь”, или другое, если моросит, либо если с Гавани несет листву и спящих птиц сквозь кроны натянутых струной, израненных монотонностью деревьев. Многих мне довелось встречать часто. Как и эту прекрасную лестницу, белевшую, под стать осколку Крыма в поволоке непроглядной синевы. Мосты прекратили быть связующими элементами ландшафта, они были отделены от того, что соединяли. Прохожие, как я. Мы уходили. Еще бы! Некоторые возвращались, вопреки противительным союзам. Упреки в их сторону необоснованны. Иные довольствовались скромными упражнениями, в результате чего появлялись огромные, но невообразимо хрупкие машины. Мы не схожи телесно. Согласен, разве что сходство можно найти в том, что кожа... да, почти одинаковая кожа, если не считать татуированной черепахи на моем левом плече и нескончаемого повествования на твоем бедре, чьи буквы стирая какое-либо возможное истолкование с поверхности воображения стремительно уменьшают свои начертания, становясь атомами твоей крови, порами смысла, беспрепятственно циркулирующими в обмене таких веществ, как слюна, сновидения, память, меняя комбинации их составляющих, образовывая твой телесный остов, скелет, - skia - нечто предшествующее, как времена, обнаруживающие себя в определенный срок: таково исступление, обмен, перемена, сладчайший прыжок в неподвижности - повествования до тебя, до всего, а ты лишь кожура, означающая то, что ожидало тебя с раннего детства, с еще более непонятного времени. Вечер обычен. Строен в распределении света.. На чьем левом плече? Двигаться - последняя иллюзия, доставшаяся от фармакологической эры. Что, интересно, помещено в эту кожу? - кости. Обилие влаги, жидкости. У некоторых бытует мнение, что именно под кожей помещается душа, хоронясь в чаще костей и молекул. Чертежи их хранятся в предгорьях Нью Йорка. Примечательно, но никого не снедала зависть. Луна обегала зрачок и закатывалась ртутным шаром за глазное яблоко. Рот наблюдал старение речи, ее разрывы. Я никогда. Зрение имеет свою подоплеку. Отстоит ли тебя предмет зрения, либо вписан в твой “читательский нарциссизм” неким наростом коллективного проекта? Где они, наконец, сколько их? Мое письмо является ярчайшим примером классицизма конца двадцатого века. Впрочем, даже при более пристальном вглядывании - увидать кого-либо попросту невозможно. Вот, только тогда нас тут и не было. Двигаться сквозь кисею сна. Можно ощупать руками. Не прикасаясь овладевать. Машины порождения смыслов суть описания отвлеченных повторений, их территорий. Возможно ли повторение без того, что в нем повторяется? И последнее: падение ножа осветило неподвижную птицу горящим магнием головокружения. Падение птицы разделило зрение на две половины: медь и буква. Люди на крыше зашевелились, но мы не поднимали голов, мы шли, покидая это проклятое место, как покидали другие, а за нами неотступно стлался запах свежей гари. Поэтому буквы должны были быть вырезанными, обязаны были быть определенной веществом пустотой. Ничто не может стать следом. Однако мы научились придавать им очертания ничто, сообразовывая материю. Таковы и мои воспоминания, собираемые мной с “особой целью”. Одна, где все неделимо, вторая - где все пребывает как бы пред собою, не выделено, не узнано, даже если на ощупь, не прикасаясь. Нас призвали как пророков, но срок контракта истек. Сок молочая истекает из надрезанного стебля. Завершение лактационного периода луны совпал с началом затмения солнца. По этой причине многие наверху отпрянули от края. Что само собой разумеется могло означать утрату хладнокровия. В самом начале по обоюдному согласию мы принялись разрабатывать тему одиночества города, подобно вдове восседающего среди народов. Меньше всего нас интересовали психоаналитические аспекты сравнения. С их стороны пришло предложение изменить терминологию. Грамматические категории числа. Мы продолжали мерное передвижение. Нищие валились во влагу встречного ветра, напоминая продрогшие жестяные фигурки из тира, нанизанные на скользкую нить выстрела. Сколько денег ты дал сегодня тому, кто протянул за подаянием руку? Цвели тюльпаны, вращались тибетские мельницы, жужжащие цилиндры, исполненные пчелами, плененными будущим. |

||