|

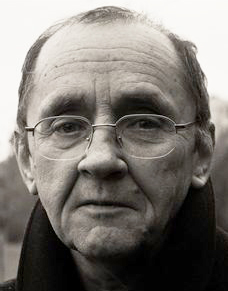

АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО |

См. его публикации |

|

ХОЛОДНЕЕ ЛЬДА, ТВЕРЖЕ КАМНЯ |

||

|

"Ты больше не сказала ни слова”. Из какого романса. Я стал тебя терять. Я убивал тебя медленно и с неописуемым удовольствием. Обязательные кусты бересклета. Иногда я это делал при свидетелях. Они оставались немы. После мне необыкновенно сильно захотелось написать письмо И., я порылся в ящике, чтобы освежить память - выше говорилось о ее записке - но ничего не нашел. У нас никто никогда не убирает. Скоро мы будем погребены под грудами пустых коробок от кофе, банок пива, бумаг и прочего мусора. Мусор неизбежен, как хорошая живопись. Ответить на вопрос, из чего состоит мусор, намного легче вопроса о веществе памяти. Чаще всего происходящее со мной оставалось непроницаемыми сцеплениями тех или иных совпадений, где вряд ли и более пытливый ум смог бы углядеть закономерность. Очень рано, насколько помнится, лет в 12 у меня в голове сложился четкий вывод, - я достаточно внятно помню тот момент. Родители решили вывезти меня в Москву. Мальчик обязан был взглянуть на прекрасное сердце родины, на худой конец приблизить к нему ухо, услышать ритм великой страны, довольно было ему прохлаждаться со всякими уличными подонками, голубями, драками, девками, таскаясь по пляжам и стогнам города, отражаясь в неспешных водах провинциального нескончаемого житья. Детство - та же провинция. Все остальное только возвращение, траектория которого, меж тем, простирается гораздо далее точки воображаемого совпадения. Поездка была чем-то вроде подарка на каникулы, несмотря на то, что четверть была окончена куда как плохо, к тому же в последнее время на педагогическом совете не раз поднимался вопрос о моем исключении из школы за многое, в том числе и за многочисленные драки, в которые мне приходилось ввязываться по различным причинам, испытывая отвращение к себе из-за страха, который они у меня вызывали. С морды у меня вечно текла кровища, - узел проволочной шины, стягивавшей два передних зуба, торчал вовне и при малейшей ошибке, малейшем опоздании, то есть, если я не успевал уйти от удара, кулак противника естественно попадал мне прямо в пасть, завинченная в узел проволока пробивала губу, я зверел и начинал давить удивленного внезапными переменами в ходе сражения противника. А с другой стороны, эта отвратительная шина была чем-то вроде меча Демосфена. Ее жало, упрятанное во рту, обращено было, увы, на меня, - малейший просчет карался незамедлительно и безжалостно. Нежные и безмолвные мы вкусили блаженства ученичества под сенью платанов. Гарроту, т.е. шину, мне затянули в сентябре, а в марте я и думать забыл о том, что значит пропущенный удар. Что было очень кстати, потому что я не относился к числу людей, голова которых хорошо держит удары - обычно в такие мгновения мне сразу же хочется прилечь, раскрыть книгу, в животе становится странно сладко, и со всех сторон наезжает такой рахат-лукумовый уют, что сопротивляться ему нет никаких сил. Шнифт, напротив, относился к совершенно другой породе людей. Его можно было бы отнести к варне кшатриев, когда бы он не был брахманом. Могло показаться, что он даже немного бравировал своей способностью. Это качество, конечно же, обманывало его врагов, а их было у него немало - он был игрок, и это дело не простое, надо кое-что знать, чтобы остаться при выигрыше, а порой и только при своих, но, главное, чтобы уйти по добру по здорову. Но он “знал” людей, и поэтому он был игрок, он знал, как они падки на мелкую с оглядкой месть, знал, что те, кто садится с ним играть, а таких обычно бывало двое - тогда в буру играли втроем - заранее ожидают от него то, что он исполнит роль барана, безмозгло идущего под нож, но у Шнифта вдобавок ко всему был холодный глаз, бритые пальцы и добрая порция безумия в голове, чтобы чувствовать не только свою, но и чужую карту, а ее еще нужно было хорошенько протереть в голове, понять что к чему, но это было делом нескольких часов, и не это было главным, он все равно выигрывал, пил наравне и выигрывал, и когда спустя двое или трое суток наступала пора платить тому, кому это надо было делать, а их, как я уже сказал, бывало иногда двое, и они, как водится, преисполнялись злобой и наезжали на него, а у него уже, заметьте, и деньги оказывались в руках, - ведь надо было ко всему прочему уметь быть убедительным в своих доводах, - а так, просто, на спички никто ни с кем не играл, рано или поздно нужно было держать в руках то, что тебе по праву причитается, то есть, баранами оказывались они, что им, конечно, совсем не нравилось, и они начинали понимать, что им вроде ничего не светит, их “нашли” и выебали почем зря, причем безо всякого там насилия, просто им не препятствовали идти туда, куда им так хотелось, и вот, тут-то те и принимались размахивать руками, руки их мелькали быстро, но Шнифт невозмутимо стоял и совал в это время деньги за пазуху, в то время как голова его дергалась туда-сюда - так он мог простоять сколько нужно, - и вроде бы глаза его были на месте, только очень красные от бессонных ночей и выпитого - чтобы не спать, но потом он как просыпался и включался, и это было приятно видеть, он слегка наклонялся вперед и начинал лупить. Я помню, как-то мы с Ласутрой случайно оказались в городском саду и наблюдали за одной из таких разборок: Шнифт, правой рукой еще засовывая деньги за пазуху, левой уже дал в рог одному; он прекрасно знал с кого начинать - “с самого наглого”, - и тут не изменил правилу, начал с него, и тот опустил руки, сонно двигаясь на него, “Ночь Мертвецов” и все такое! - но Шнифт его пропустил, обернулся вокруг оси и еще раз попал ему в голову, но теперь уже сбоку и с выражением какого-то любопытства на лице, отчего тот устремился дальше, по направлению к собственной мечте, а мы смотрели, как из его ушей начинает ползти кровь. На красной рубашке она застывала черным. Тогда все ходили в крашеных красных рубашках и зеленых брюках с широкими манжетами. Тогда все пели: “Я люблю тебя, жизнь”. Через минуту хлынул летний дождь. У всех слиплись волосы, а Шнифт боком и вприпрыжку кинулся в пролом в заборе и был таков. Мы дрались всем, чем придется - велосипедными цепями, насосами, залитыми свинцом, амортизаторами (свинчивались из секций), шлямбурами. Иногда мы дрались руками, что случалось реже. У тех, кто не играл, денег не было, секс только снился (иногда в школе, на первых уроках, из-за эрекции тот или другой отказывался выходить к доске), однако насилия было вполне достаточно, чтобы уже и тогда потерять к нему всякий вкус. Я не был там вечность. Одно время доходили слухи, что Шнифта зарубил пожарным топором его ближайший друг Кроль, зарубил на углу у входа в гостиницу “Савой”. Это было на год позже того, как Пакуцу зарезали на Пироговской... Может быть, все было по-другому, не знаю. Я уже в том возрасте, когда собственные воспоминания легко путаю с чужими снами. Все было так, но совершенно по другому. Ночной сад, фигуры сидящих за столом, огромная черешня в редких плавающих облаках света старой лампы, стоящей на краю стола. Я перемещаю фрагменты свидетельств к иному центру тяжести. Накренясь и удерживаясь в скорлупе деепричастия, но совсем по-другому. - Я ощущаю непосильное смущение. Сад огромен. Книга закрыта, и птица камнем падает в средоточие моего восхищения историей. Но этого недостаточно. Мое смущение берет свое начало в ином - тишине, царящей в душах сумасшедших, пред которыми сад огромен, но перед чьим величием они беспредельны. Мои мысли подобны военному оркестру, им не суждено встретиться со словом, так они тихи. Но так уж ли оно непременно? Ищет ли его мысль, либо суть его сны, разбиваемые множеством, влекомые необъяснимым желанием к собственному источнику и проходящие через него, как обреченные божества, ступающие по песку и утрачивающие свою природу в соприкосновении с каждой его дробью. Так уж оно неизбежно, как перемещение фрагментов песка? - Я знаю, что сумасшедшие обычно тихи, потому что зеркала для них есть лишь причина любопытства и последующего неискреннего отчаяния. Поэтому они предпочитают темные лодки, в зной из которых каплет смола; причина любопытства и отчаяния, я знаю. Под стать кораблям древних, они сшиты из ногтей всех умерших, из всех прочитанных книг, зарытых в воздух, как вода, чьи страницы прозрачны и холодны. Ищут ли они его? Иногда они трогают лицо и кричат, но крик их вызывает у окружающих только досаду. Весы выбора между тем и этим. - Но тишина, странствующая в душах нерожденных, напоминает капли не достигающие чаши времени - что встречает свой облик в ней? темные лодки и повторения? - чем исполнена она? тем, что никогда и нигде на находит своего отражения? Известно ли “времени” - “никогда”. Такое противоречие нежно. - Я знаю, что время - это горячие, широкие мокрые листья, которые прикладывают к больным головам, в которые укутывают пылающие лбы и чьей черной прохладой остужают виски. Как много частей в голове человека, различного рода сегментов, полуокружностей, гордых линий, горячих и мокрых листьев! - Такие лодки, скорее, создаются из отсветов коры и свинца, но эхо не может себя усвоить, холодное и прозрачное не может осуществить себя в существительном, оставаясь неприкаянным признаком. Скрип камня под ногами - куда ни шло. Куда ни глянь, шелковистые ленты. Но нельзя сбрасывать со счетов и туман. - Или же, к примеру, крики детей, настигающих без труда птиц в осеннем небе. Многие из них задумчивы, волосы их длинны, глаза зелены. Но иные славятся искусством сложения букв с ничтожными предметами и явлениями. В церемониях угадывания будущего их появление часто влечет ложь, потому что они вовсе не дети. И признаки их не стойки. - Насколько я понимаю, эти существа никому не принадлежат. Не принадлежат, как я понимаю. - В грамматическом плане - да; они намеренно предполагают иллюзии тавтологии. Но это не для нас... - Так же молчалива и земля, находящаяся в самом центре эфира. Как добраться до нее? Как припасть к ее берегам? Для нас ли это? По силам ли это кому? Какова технология соединения мышечного усилия и образа? - Вне сомнения это известно тем, кто плывет в тяжких ночных лодках по горящим водам. Укутанные в широкие плащи, они созерцают, как их отражения радостно сгорают в пепле огня. - Но дальше так продолжаться не может. - Конечно. Не усталость, но утомление. Продолжение чего сомнительно. Поэтому они называют своими братьями хрупкие формулы продления зрения. Сестры их безупречны, владея империями сравнений. Каждая свое признание начинает с отрицания. Любовь их медленна, как закрытые губами глаза. - Теперь стало ясней, почему никакое знание не умещает в себе дерева, поскольку последнее несводимо к результату. Возьмем любое из предстоящих. Назови его. - Тополь... ну, хотя бы бук, или вяз... - Видишь, ты остался прежним. Какое бы имя ни произнес, дерево не станет тобою, а ты не станешь им. Вас всегда два. Более того, у каждого из них есть сторона света и сторона тьмы. Вот почему ты начал с тишины сумасшедших. Но и незнанию дерева не удержать, дерево слишком мало, чтобы обрести в нем себя. Ведь и ты не удерживаем незнанием. - Бог похож на все это сразу. Все так, но совершенно по другому. - Да. Он похож на местоимение и на все до единой буквы, стираемые некой сомнамбулой (имя собственное...) безо всякого умысла. И на сумасшедших, не знающих, зачем перед ними поставлены зеркала, эти сверкающие отверстия, прочитанные дыханием безо всякой на то причины. - И последнее, Кондратий Савельевич... едем ли мы в воскресенье за карпами? Остается ли в силе наш уговор? - Хотелось бы знать, кто же, наконец, займется лодкой? - с долей злорадства вставляет дед. - Бог был похож на сон без сна, - негромко продолжает мама, перетирая чашки. И свет в ее волосах тот же, что и летящий вверх сквозь ветви черешни. - На любовь, в которой нет ни следа любви; на смерть, чья нить постоянно ускользает от ножниц, на твое рождение, только из которого ты сам изъят навсегда. Как черный флаг, сорванный ливнем и ветром, и летящий в ночь. А внутри тела - ничего. - Тогда зачем я? - Недоумение долго будет напоминать о себе. Дни, когда недоумение и все сразу ни на что не похоже. Спрашивается, жалость к чему? Ну да, не возражаю. Именно тогда я придумал, что она умерла. Мы лежали с ней рядом. За стенами сарая стоял изжелта ослепительный полдень, под моими веками пульсировало мнимое солнце, а ее горячая рука лежала у меня на бедре. - Почему ты плачешь? - спросила она. - Потому что ты умерла. - ответил я. - Любопытно... И что же? Что осталось после моей смерти? |

||