|

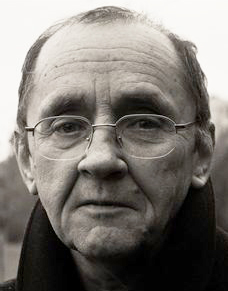

АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО |

См. его публикации |

|

ХОЛОДНЕЕ ЛЬДА, ТВЕРЖЕ КАМНЯ |

||

|

Мама выпрямляется, касается волос и смотрит через плечо в сад. Фотография безмолвно слетает на пол. Нас нет. Мята, тьма, плеск, хрупкая вязь жизни растений, цветные нитки шелков на речных перекатах, ирисы и пионы. - Непонятно, но почему он не доводит свою мысль до конца... - Безо всякой связи со сказанным недоуменно и фальшиво произносит дед. - Да, все же удивительно, из-за чего в дальнейшем у него появляется фраза о том, что язык подозревает собственную конечность, благодаря чему приходится вводить... - И он осекается, как бы осознавая неуместность своего монолога. Наклоняется: астигматизм: это мы знаем, - к столу, близоруко отпивает из рюмки, откидывается на спинку стула. Психологическая литература обязана оперировать в пределах риторики детали, единственного, отличного, однако являющегося продолжением любого представления читающего. Почему он не доводит свою жизнь до конца? Рюмка, описание внешнего поведения, условий, проявляющих поведение персонажа. Пример: Диких подумал, что он думает. В садах медленно катится августовский ночной ветер. Матус Израэлевич Манн следует примеру деда и, отерев салфеткой рот, обращается к матери: - Ну, вот, кажется, пора. Признаться, нам давно пора. - Посидите немного, - говорит мама, улыбаясь отцу, в то же время предпринимая попытку отобрать у него вилку. - Да-да, конечно, прости... - смущенно говорит отец. - Вполне глупая привычка. - Кондратий Савельевич, - обращается к отцу Манн. - Да-да? - оживленно отзывается он. - Едем ли мы в воскресенье за карпами?! - Да, - слышу я себя, глядя в окно, где цветет все та же настурция, и северное небо расстилает сладостную ложь очередной смены времен чисел и года. Утварь утверждения. - Прекрасно, но никто, буквально никто не удосужился заклеить лодку! - неожиданно вспыливает дед, будто долгожданное применение его ожиданию найдено. Мы не там. Развитие форм производства изменили формы восприятия. Также изменилось формообразование раковин. Восприятие изменяло вялотекущую картину возникновения и чередования деталей. “Скажи, мы когда-нибудь сможем трахнуться, как люди, в постели, по-настоящему? Неужели, вот так, всю жизнь, будем таскаться по кустам, чердакам, детским садам и лодочным станциям?” Спустя вечность, появилась волшебная гора. Пишущая машинка на шкафу оказалась воплощением совпадения. С чем совпадала буква, отыскивая себя в райской нечленораздельности предощущения? Для пустого-свободного сердцем все делается само собой. Близнецы. А по прошествии еще какого-то, не учитываемого, времени бабушка, уставясь перед собой разбитыми, как мраморные птицы метелью, глазами расскажет о том, что Манн умер “прекрасно” - т.е. лицом к стене, не просыпаясь. Глубокое дыхание. Такова пневматическая фабула. Прав - значит спокоен. Не знаю, какой смысл заключен в последнем слове. Является ли оттиск заполнением пустоты, или же ее образованием? Лазурь наносится на изделие тщательной и опытной рукой. Является ли знак оттиском? Рекой? Я давно не жил в тех местах. Остальные также умерли без меня. В комнате было не прибрано и воняло скисшим пивом. Возможно “эпизод” и “фрагмент” в какой-то плоскости находят точку пересечения, если не принимать условные границы первого и второго. Их легкие, вероятно, заметные только моему глазу, вспышки исчезновения не поколебали пламени ни единой свечи. Сон был напылен на каждую грань вещи, наделял их неодолимой непроницаемостью, превращая в подобие ряда отрицаний, из которых каждое должно служить доказательством несостоятельности следующего, равно как и предшествующего, но сумма которых, как и суммы безмолвия и голосов, иногда побуждают разум думать о вероятности преступления тщеты ожидания. На меня падала сверкающая стена воды, в толще которой метались, загадочным образом оставаясь неподвижными, красноперые рыбы. Я подумал, переместив взгляд от ламп к полной пожилой женщине с тяжелыми сумками у ног, что такое место допустимо только в качестве условия возможного к нему отношения. И что оно уже всегда оказывается изъятым до того, как сознание начинает к нему “приближаться”. Параллельно я думал о том, что осознание таковой изъятости понуждает мысль стремиться к месту отсутствия. Нынешнее лето перебросило мне через стену мешок, в котором кости зноя лязгают о винный гонг луны. Но что ожидаю я встретить в месте, которое буквально является не-присутствием места? И где не “живет” никто из тех, кого я знаю, и мириады обрывков разговоров которых неотступно терзают мою голову. Бесспорно, слова утратили принадлежность, следовательно, значение, - слабымаллювием смысла в них брезжат кристаллы интонации, из которых складывается то, чем довольствуется ум, не оставивший ни единого зазора между собой и чертой, обручающей отсутствие намерению постичь это отсутствие как сущее, как есть, как одну из конечных областей, куда должно было бы простираться мое существование, убеждаясь в ложности собственного стремления. Далее для мысли не оставалось, выразимся так, оперативного простора. Она попадала в ситуацию мгновенного переозначивания. Если не ошибаюсь, вопрос Витгенштейна состоял в следующем: совпадает ли дыра с собственными очертаниями. Замерзшая креветка, вода по щиколотку. Пожилая женщина улыбнулась и, кивнув на сумки, сказала, что вот так, дескать, каждый день. Легче всего предположить, что обращая подобный вопрос к себе, я мог бы спросить - совпадает ли моя смерть с очертаниями моего существования. Если да, в какой его версии? Если да, - то что определяет что? Ответным кивком я дал понять ей о своем с ней согласии, ничто не вызывало возражений - “действительно, так бывает каждый день”. Конечно, это головокружительное смещение в еще более непостижимом и абстрактном смещении можно было бы приостановить в один миг. Но при условии серьезного отношения к себе, вплоть до собственного тела, т.е. прошлого. Как известно, процесс взращивания телесности долог и, как мне сегодня кажется, не имеет окончательных результатов. Чтобы стало понятней, я сравню этот процесс с процессом овладевания языком; как если бы язык существовал до “овладевания” им. Иногда я улыбался, воображая простоту какой-нибудь фразы наподобие: “что дела мои без Бога!”, или: “ - - / - - !” Возникая из холодного марева скуки, они утверждали меня в мысли, что страх и ограниченность, порождая грезы о некоем единстве, тешат себя надеждой избежать стыда, - здесь надлежало бы говорить об отвращении. Подобным высказываниям, а они встречались среди других постоянно, я искренне радовался. Но, “понимание” и есть именно та переходность, которую означает существование или, если быть точнее (насколько это возможно для меня теперь), его (но проистекает ли оно из “меня” либо уже принадлежит мне?) экспансия, т.е. место, где оно происходит. Причем, я не сказал бы, что мне самому этого чрезмерно хотелось. На фотографии я с мамой. Чувствую, что это конец, говорит он. А, ощущая, вслух спрашиваю - конец чему? Тогда, каково было начало, и обучали ли ему, как, к примеру, обучают управлению машиной или языком - овладевание, “одевание” властью? Иногда я (но объяснить можно все, что угодно) прикасаюсь к фотографии пальцами. Чего я жду? Следуя смутному импульсу, прикрываю глаза, жду, как если бы что-то после этого должно произойти. Фотография напоминает пересохший сыр. Нет, говорит доктор, это не так. На самом деле вы возвращаетесь к своему репрессированному воспоминанию о змее, которую пожирали муравьи. Нет, доктор, тут я возвращаюсь в очевидно феноменологическом смысле - просто возвращаюсь. Никуда. Однако зная, что присутствую при возвращении. Это возвращается к вам ваша Тень. Отнюдь нет, мы убираем прописную букву и тень уже никуда не возвращается, более того - она не вращается и пребывает в неподвижности, как сухое дерево на пригорке. Мы жжем тень и греем ладони на ее призрачном пламени. Иногда снимок можно сравнить с концом сентября или выжженной в глине клинописью, которая никогда не разобьется вдребезги в какую-то из будущих зим у ног. Итак, мы молоды, исполнены сил и читаем Драгомощенко. Что рассказывает нам Драгомощенко? Что-либо о долготе и ударениях в квантитативных размерах? О спондеических, ямбических окончаниях? О карлах, единорогах и немых принцессах? О жидах и Вечерних умилениях? Увы, при всем его желании (сомнительном) ничего нового Драгомощенко ни нам, ни себе не расскажет. Ход его повествования отменно известен. Он определен, прежде всего, закрепленными элементами значений, а затем способами установления связей этих элементов. Вначале он прибегнет (как однажды выразилась некто И. в своей к нему записке, переписывая один из фрагментов “Ксений” в соответствии с собственной стратегией критики его письма) к практике совлечения “вниз” сентенций, которые по мере накопления обратятся в манифестацию. Потом - остальное. Об остальном я ничего не знаю. Так же, как я не знаю, кто такой Драгомощенко и кому снится он в чтении. Мне не удалось дозвониться до И., так так на конверте отсутствовал обратный адрес. Возможно, если бы я его знал, я смог бы узнать и об остальном, во всяком случае, больше того, что мне известно. Мне бы хотелось, чтобы И. прочла настоящее предложение и, если возможно, следующее. В дальнейшем мне бы хотелось, свешиваясь с крыши, застя рукой глаза от солнца, увидеть И., выходящую из-за угла, и махнуть ей рукой. Я не знаю, о чем стали бы мы говорить с вами, но (в это мгновение) я ощущаю, как что-то уходит, и удержать это мне не под силу. Как и у многих других, дни, данные мне, складывались сами собой, не вызывая с моей стороны усилий. К примеру, я замечал, что лгу невольно и незаметно для себя (чаще для окружающих) не столько из-за боязни попасться на различных прегрешениях, из привычного переживания которых ткется ткань нашей монотонной жизни, но по причине тонкого, неизъяснимого удовольствия изменять соотношения вещей и соотнесенности между мгновениями происходящего, словом, из желания наделять факты значением событий, ключи от толкования, или, если угодно, понимания которых находились бы в моих руках. “Лу, злые люди не поют песен, - отчего же их поют русские?” - o, бедная-бедная голова, горный воздух, гремящий металлическими орлами, фортепьяно, постукивающие в садах Гесперид: “как же ты мог жить столь долго, скрывая ото всех столь искусно скроенный главный замысел своей жизни?!” Если бы не чертежи, оставленные сестре в предгорьях Нью Йорка, что бы досталось нам? Хрустальная ваза? Молот? Валиум? Окружающее точно так же стремилось сделать меня своим соучастником, вовлечь под любым предлогом в свой сценарий, чтобы окончательно уверить в собственной нескончаемости, в которой любая его ложь рано ли поздно, но неминуемо оказывалась истиной. Только я могу свидетельствовать о критянах. Именно поиски “истины” предлагались мне в виде инструмента познания. Здесь уместно напомнить слова Миямото Мусачи, пользовавшиеся в 70-е у русской интеллигенции необыкновенной популярностью: “Под воздетым мечом разверзнулся ад, вселяющий дрожь в твое сердце. Двигайся только вперед, ибо так обретешь землю сияния”. Впоследствии интеллигенция переметнулась к кротости. Но и в том, и другом, и третьем - “к себе”, “в себе” и т.д. - таилась западня какого-то туманно-фальшивого вызова. Который, к сожалению, я не мог принять, предпочитая свою собственную ложь, где, будто во сне, мир видит себя таким, как он есть, каким он отражается в стене моего зрения. Развивая это положение дальше, можно было бы выразиться следующим образом: если мир мертв, ты должен доказать ему, что ты сам во сто крат его мертвей. Только полное безразличие позволяет мне перемещать пальцы по клавиатуре. Я не сказал, что я пишу, скорее я перебираю возможности сочетаний, их скорости и превращений. И неважно, если в какой-то момент мне докажут, что он жив. Существенно иное - мера взаимоотношений. Но, разумеется, в изложении такой логики нет должной последовательности и много очевидных изъянов. Мало того, что оно поспешно, оно - необязательно. Тем лучше. |

||